外滩是上海的象征,也是上海城市近代化的起点。外滩东起黄浦江西岸,西至中山东一路和中山东二路西侧人行道,南起东门路,北至苏州河南岸,滨江岸线长2.6公里,是上海最具标志性、最经典的城市景观区域,也是城市中心最重要的公共活动空间,2010年3月底经过综合性改造后重新向广大市民和游客开放。

外滩也是上海金融的起源与主体,早在1846年就出现了上海第一家银行。至二十世纪三四十年代,外滩已发展为亚洲金融中心、世界第三金融中心,有“东方华尔街”之誉。当前,黄浦区紧紧抓住上海加快建设国际金融中心的战略机遇,聚焦外滩金融集聚带建设,重点推动外滩滨江发展轴和北段老外滩地区、中段十六铺地区、南段董家渡地区“一轴三段”组团式发展。作为上海国际金融中心核心功能区之一,外滩金融集聚带金融要素齐全,金融机构集聚,金融产业生态日趋完善,已基本形成与陆家嘴金融城错位互补协同发展的格局。今后,外滩金融集聚带将建设成为具有影响力的国际性资产管理中心、资本运营中心和金融专业服务中心。

外滩华尔道夫酒店 (外滩2号)

它以前被命名为上海总会,它是英国国民在上海的主要社交俱乐部。原来的俱乐部是一幢三层的红砖建筑,建于1861。在新古典设计中,它被拆除并在1910重新建造成了钢筋混凝土建筑。一层餐厅有黑白大理石地板,入口楼梯采用进口白色西西里大理石。二楼是国际海员俱乐部,其他是客房。酒店设施齐全,装修精美,是商务住宿的理想选择。

结合著名的上海外滩的历史和文化,品味二十一世纪的精致,上海华尔道夫酒店给客人提供了传统的氛围,传奇的服务和永恒的设施,使您拥有一段难忘和独特旅程。

外滩3号

建于1922,它原本是工会大厦,许多保险公司入驻其中。这座七层的建筑是P&T建筑师和测量师在上海的第一个作品,也是上海的第一座钢结构的建筑。占地2241平方米,建筑面积13760平方米,整体采用新文艺复兴风格。外装饰为巴洛克式,大门两旁及三、五层楼的门一面阳台上有修长的爱奥尼克石柱,柱身上凿有凹槽。正门和两侧的窗格上有富于变化的巴洛克旋转式图案。现在外滩三号是上海现代精致生活方式的先锋典范。凝聚艺术、文化、美食与音乐于一体,提供优雅而灵感迸发的社交场所,为宾客们点亮更丰富多彩的生活。外滩三号创造并经营多家屡获殊荣的餐厅酒吧包含米其林一星Jean-Georges法国餐厅、米其林推介餐厅POP美式餐厅与酒吧和Mercato意大利餐厅、新进粤式餐厅三号黄浦会、望江阁与沪申画廊,一楼为著名的三号空间。

日清大楼(外滩5号)

上海外滩5号位于中山东一路,原名日清大楼,该楼曾经由海运局使用,后来华夏银行上海分行入驻该楼,现已迁出,2006年被改造成高级餐厅。经过整修后的外滩5号,成为集世界国际著名餐厅、酒吧为一身的顶级综合消费楼。

其外观为“日本近代西洋式”。各层房间高敞开阔,原来有两部电梯,另有木梯直通六楼而至平顶。底三层装饰比较简明,而上面三层装饰比较讲究,有古典立柱和有浮雕图案的窗框,凹凸感强。整个建筑立面均用花岗石贴砌,各层的房间均高敞开阔,与外滩的其它建筑交相辉映。

上海海关大楼 (外滩13号)

海关大楼位于外滩13号,外滩海关建筑,可分三个时期、三种形式。最早是由中国人造的一座宫衔式房屋。三进楼房正檐翘角,歇山顶,屋面上又有一座小阁。海关大楼于1893年竣工,砖木结构。中间有五层高的哥特式方形钟楼,钟楼两面各有三层楼房相对,大门两旁围墙上加铁栏杆,入门为广场。

对于这座海关大楼来说,最著名的要恐怕算那高耸的钟楼和大钟了。钟楼有10层楼高,可以俯瞰整个外滩及上海中心市区。四周四个钟面。每面都有100多块0.3—1平方米的玻璃拼成,直径5.3米。装有自动开关的电灯72盏,晚上通体明亮,斗大的数字在几里之外也可清晰可见。钟面上的紫铜长针长3.16米,重60千克;短针长2.5米,重36千克。钟楼内有3个钟捶,最大一个重2吨,另两个也重一吨左右,钟的发条用0.01米粗的钢丝组绞,长156米。每周开钟上发条3次,每次要四人操作一小时左右才能完成。机器房的楼上有1个大钟、4个小钟,每隔15分钟,四口小钟就响起叮咚叮咚之声,每隔一小时,1个135千克重的大铜锤便敲击十几吨重的大钟发出雄壮的当当声,持续10秒左右,几里内都可听到。大钟仿英国伦敦国会大厦的大钟式样制造,在英国制成后运到上海组装,花白银2000多两。当时被称为亚洲第一钟。大钟在1956年曾进行大修。

外滩18号

外滩十八号,位于上海市外滩南京路口,原为英国渣打银行驻中国的总部。原名麦加利银行的外滩十八号,建于1923年。经过两年整修后的外滩十八号,成为集世界时尚品牌旗舰店、国际著名餐厅、酒吧以及艺术展馆为一身的顶级综合消费楼。

十八号大楼拥有着修复后的古希腊式的大理石柱和优雅高贵的大厅。一楼和二楼汇集了世界级奢侈品服饰、配饰及珠宝的专门店,代表着精英人群的消费理念,也让每一个流连于此俯视典雅中庭、眺看璀璨吊灯的客人,瞬间成为徘徊在服饰、珠宝气十足的名利场。 四楼到七楼汇集了来自世界各地的饕餮美食及酒吧,五楼及六楼均为世界排名前50的餐厅,七楼的露台更成了上海享受夜生活的必到之处。

昔日见证过上海外滩荣景的Bund18,如今再度成为这座城市的焦点。它不仅重新定义了上海繁华都会的新面貌,并对历史建筑保护的技术质量考量与商业营销策略等范畴建立了新的模范与标准。2006年联合国教科文组织公布了Bund18荣获联合国教科文组织2006年亚太文化遗产保护奖。

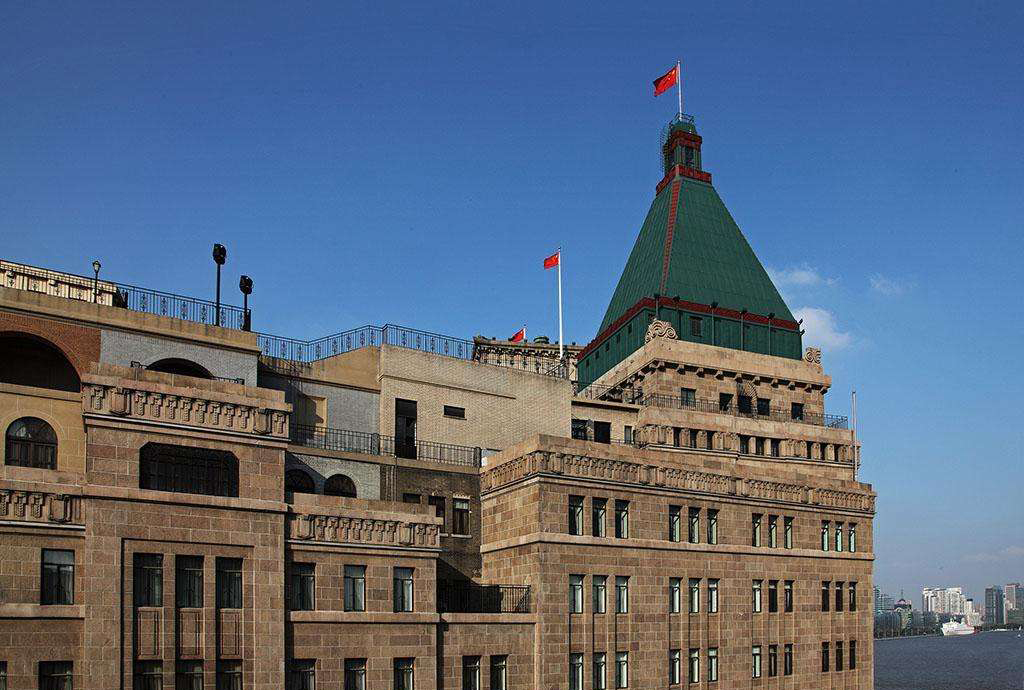

和平饭店 (外滩19号)

和平饭店坐落于外滩,可以俯瞰周边地区。海南京东路口的两幢大楼都称为和平饭店。和平饭店北楼建于1929年,原名华懋饭店,属芝加哥学派哥特式建筑,楼高77米,共十二层。饭店位于上海的南京东路和外滩的交叉口。1929年,犹太商人Victor Sassoon构思并创建了名为“华懋饭店(CathayHotel)”的酒店,这就是后来的和平饭店。

当时由芝加哥学派哥特式设计风格的建筑师Palmer& Turner设计,以一个海拔77米的绿色铜护套屋顶为最大特色。外墙采用花岗岩石块砌成,由旋转厅门而入,大堂地面用乳白色意大利大理石铺成,顶端古铜镂花吊灯,豪华典雅,有“远东第一楼”的美誉。

外贸大厦 (外滩27号)

这幢五层楼钢筋混凝土结构的大厦,最初是怡和洋行(Jardine Matheson & Co.)。此建筑模仿英国文艺复兴时期的建筑形势,采用科林斯柱饰在立面上,将一二层作一组处理,三四五层作另一组处理,饰以粗凿的长方形石块,窗户面积较大,室内明亮。

上世纪80年代前后,怡和洋行不仅在上海,甚至在世界上都享有“洋行之王”的美称。到1861年,上海的怡和洋行已是第三次翻造房屋,在原地重建一幢东印度式建筑。1920年洋行又再次翻造,由马海洋行思九生设计,华商裕昌泰洋行施工,高6层,占地面积2100平方米,建筑面积14300平方米,1922年11月建成。造型为新古典派康林特式,钢筋混凝土框架结构。全幢外墙采用花岗岩垒砌,一、二层花岗岩粗凿,这是上海早期大楼建筑的流行做法。大门进口处用石阶,包铜的大门,显得牢固,门两侧有一对壁灯。三至五层的中部,贯以4根大理石科林斯圆柱,柱头柱底为四方形。柱间为阳台及石栏杆。二楼中央有石雕羊头装饰。六楼檐口较宽,故看去似五层。内部底层四壁及地面均用大理石铺砌。

怡和洋行大楼在太平洋战争后为日本三井洋行接管,1946年恢复营业,但业务不如昔日,出租给大英轮船公司、昌兴轮船公司、安和实业公司等作办公用房。1955年,大楼由市房地局管理,外贸局及所属单位使用。

上海半岛酒店

上海半岛酒店位于历史悠久的外滩,黄浦江畔、前身是英国前领事馆的花园。它于2009年10月开馆,是60多年来在外滩上建造的第一座新建筑。

上海半岛酒店于2009年开业,是香港上海大酒店集团在中国大陆的旗舰酒店。上海半岛酒店雄踞历史悠久的外滩,并且是外滩近70年来唯一一座新落成的建筑物。开业至今,酒店荣获了一系列国际机构和刊物的嘉奖。近日,上海半岛酒店以93.82的高分荣膺2017年度Travel + Leisure(美版)杂志读者投票评选的「上海最佳酒店」。拥有一流设施,世界级水准的服务以及两个米其林餐厅的上海半岛酒店,其室内设计体现了复古优雅与当代舒适完全融合的风采。

外白渡桥

外白渡桥是中国的第一座全钢结构铆接桥梁和仅存的不等高桁架结构桥,同时也是自1856年以来在苏州河河口附近同样位置落成的第四座桥梁。由于处于苏州河与黄浦江的交界处,因此成为连接黄浦与虹口的重要交通要道。

现在的外白渡桥于1908年1月20日落成通车。由于其丰富的历史和独特的设计,外白渡桥成为上海的标志之一,同时也是上海的现代化和工业化的象征。1994年2月15日,上海市人民政府将外白渡桥列为优秀历史保护建筑之一。在上海这样一个日新月异的城市里,外白渡桥仍旧散发着独特的魅力。自1908年落成后,外白渡桥便是成为上海天际线的组成部分