上古时期

上海陆地形成于地质史的近期。史前时期主要依靠考古发掘来了解当时的人类生活与文明发展。根据现有的考古成果,上海最早的文明是马家浜文化(距今6000年)。接着是崧泽文化(据今5500年),2004年春季的青浦崧泽文化墓葬考古发掘中,发现了上海最早的人类遗骸。然后是良渚文化(距今4200年),它的晚期已经相当发达,以玉器最为著名。马家浜-崧泽-良渚文化,有着传承的关系。良渚文化已经到了原始社会的晚期。最后是马桥文化(距今3200年)。这种文化的出土文物较良渚文化相比,数量和质量都下降了,而且文化风格上更加受到闽江流域考古文化以和山东岳石文化(东夷)的影响。

值得注意的是,1999年,专家在松江的考古中发现了广富林文化,据近期研究这是一个来自中原的人群,大约在距今4000年前到达了太湖流域,并在随后的几百年内渐渐融入当地而消失。上海早期成陆地区的文明,作为江南地区文明有机整体的一部分,具有着一定的发展水平。由后来春秋时期的历史情况推测,在史前时期的末期,这些文明很可能已经逐渐地纳入南面的越或西面的吴这两个地区强权的势力范围,甚至某种程度的统治之下。

周至清末

上海春秋属吴越两国边境,战国时期,周元王三年(越王勾践二十四年,公元前473年),越国灭吴,上海地区属越。战国中期,楚灭越,又归属楚。楚考烈王十五年(公元前248年),战国四公子之一春申君黄歇受封于吴,上海属于其封地,贯穿现代上海的黄浦江也称春申江,故上海别称为“申”。

秦统一后,置会稽郡于吴县(治今江苏省苏州市)。今嘉定区西部属于娄县(治今江苏省昆山市东北),今松江县、青浦县及闵行区冈身以西地区在由拳县(治今浙江省嘉兴市南)境;今金山区及奉贤县冈身以西地区属海盐县(治今金山区张堰镇南)。

西汉初期,上海地区曾分属于楚王韩信、荆王刘贾、吴王刘濞领地。两汉时期归属娄、由拳、海盐3县。三国两晋时期,上海地区分属吴郡娄、嘉兴、海盐3县。东汉建安二十四年(219年),东吴名将陆逊曾被封为华亭侯,是正史第一次出现“华亭”地名,也往往被视为上海地方史的开端。

南北朝时期建制变动频繁,上海地区均隶属于扬州。隋朝灭南朝陈,上海地区分属苏州和杭州。今嘉定区、青浦县大部、松江县西北部属昆山县。今松江县大部、金山县西北部、青浦西南等地属吴县。今金山县大部、奉贤县部分地区属盐官县。

到唐代中叶,今上海地区的农业、渔业和盐业已经有一定的发展,于天宝十载(751年)设立华亭县(县城即今松江区松江镇),属于苏州管辖,是上海地区建县之始。华亭县辖境约在上海地区吴淞江故道以南,川沙—惠南—大团一线以西地区。上海地区隶属昆山、华亭两县。

北宋初年,苏州南部分设秀州(州治在今浙江省嘉兴市),华亭县即归属改属秀州管辖。这时华亭县以东的海滩,已经成为重要盐场,“人烟浩穰,海舶辐揍”,商业日益发达。宋宣和元年(1119年),随着松江(吴淞江,即苏州河)航道重新疏浚,县城以北松江南岸的青龙镇发展成为繁华一时的商业中心(今青浦区境内)。但当年作为华亭一个海口的上海,仍然是个荒凉的渔村。到南宋末年,由于吴淞江上游的淤浅,青龙镇逐渐丧失了作为长江口良港的地位,而日趋萧条冷落。这时,贸易中心转移到华亭县东北部,青龙镇下游70公里处的一条小河上海浦的西侧,那里由渔村变成初具规模的小镇。南宋咸淳三年(1267年),正式设立上海镇,并派镇将驻守。

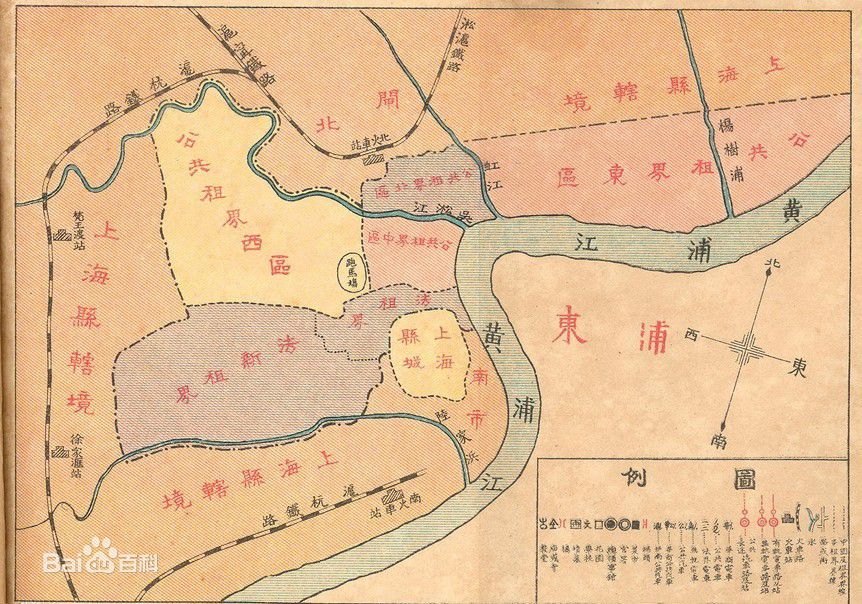

此后不久,蒙古军队攻入江南,南宋灭亡。1277年(至元十四年),元朝在上海镇设立市舶司,与广州、泉州、温州、杭州、庆元(宁波)、澉浦(海盐)合称全国七大市舶司。本埠市舶司的衙门设在后来的上海县署内,即今小东门内方浜中路以南的光启路上。同年,又将华亭县升格为松江府。1291年(至元二十八年)8月19日,元朝批准设立上海县,县治在今天上海市中心原南市区(今属黄浦区),隶属于松江府,这是上海建县的开始。

明代,上海地区沿吴淞江故道分属松江府与苏州府。松江府所辖的上海地区起初设有华亭县和上海县,后来于嘉靖、万历年间,增设了青浦县。苏州府所辖的上海地区则设有嘉定县及崇明县。

明永乐年间(15世纪初),为了解决吴淞江长期淤积、通航不畅的问题,政府主持进行了一项称为“黄浦夺淞”的大型水利工程,即拓宽黄浦江和吴淞江的下游,原来吴淞江的下游成为黄浦江的入海水道。隆庆三年,海瑞主持吴淞江水利工程,吴淞江此后彻底成为黄浦江的一条支流。从此以后,黄浦江成为这一地区主要的航运通道。到弘治年间(1488年-1505年),县治形成5条主要街道:新衙巷、新路巷、薛巷、康衢巷、梅家巷,到嘉靖年间,县治的街坊已经增加到61个,形成纵横交错的道路网。上海地区商肆酒楼林立。

上海设县后240多年中,一直没有城墙。直到1553年(嘉靖年间),为抵御倭寇,才赶工在2个月内修筑了椭圆形的上海城墙,全长4.5公里,高7米,开有6个城门,其中东面临黄浦江开3个城门:宝带门(俗名小东门)、朝宗门(大东门)、朝阳门(小南门),这3座城门和西面的仪凤门(老西门)都设有水门。城外开凿有宽约20米的护城河。城内与其他太湖流域城市一样,河网密布,街道大多临河而建。城内最主要的河道是直通大东门与老西门的肇嘉浜,东通黄浦江(在今外马路与复兴东路南面的白渡路口),西面可达松江府城。此外尚有方浜、薛家浜等。

清朝年间,于1683年攻下台湾后,于上海设置关税司,分摊取代部分福建泉州关税司功能。清初,上海的行政区又进行了沿革,逐步形成了今天上海的规模。清朝沿袭明制归属江南省松江府,设江海关。

在鸦片战争后期,1842年,英国军队曾经占领了上海,然后沿长江西进,夺取京杭大运河与长江交汇处的镇江,切断清朝政府来自南方的财源,迫使道光皇帝同意谈判。1842年8月29日,中英《南京条约》在南京签订,规定除原有的广州口岸外,新开辟上海、宁波、福州、厦门四处为对外通商口岸(简称“五口通商”),允许英国侨民前去居住、经商1843年11月17日,首任英国驻沪领事巴富尔抵达上海到任,标志上海正式开埠。

近代上海

1912,上海的土地面积增长到今天的大小,在江苏省管辖之下。中国共产党的第一次全国代表大会是在1921年7月举行。该地区在1925更名为淞沪市,1927,上海市正式成立,直属中华民国政府管辖。

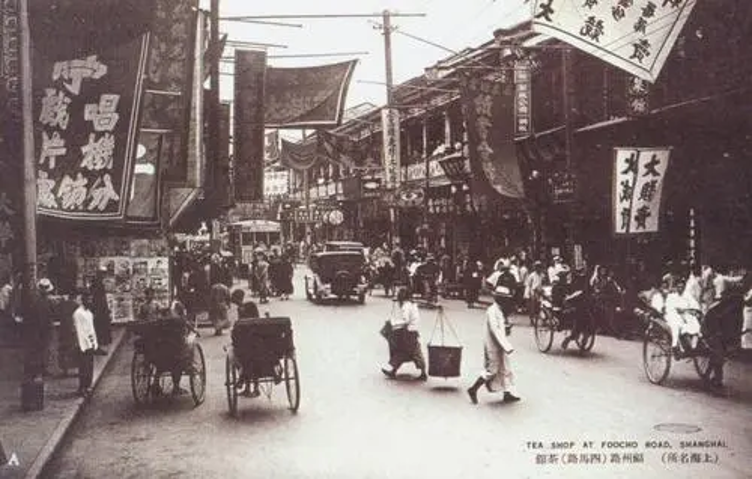

20世纪20年代末30年代初,现代工业在这一地区迅速发展。一大批企业,先进的技术设备和系统的工厂管理使得上海成为一个中国重要的现代产业基地以及远东的航运、金融和贸易中心。

经过一段繁荣时期,二战波及于此。原材料短缺导致工业经济衰退,生活必需品匮乏,通货膨胀严重。战后的移民安置并不顺利。发电、造船、航运、金融、贸易等重要产业受到国际垄断的控制。与此同时,国内官僚机构主导着上海的主要经济部门。通货膨胀和经济危机的形势越来越严重。

现代上海

1949年5月,上海解放。它于1949年 10月1日成为直辖市,并开始复兴。除了恢复其作为航运的地位,工业和经济中心,上海也成为中国科学和技术发展的基石。

1978年改革开放后,上海大大受益于国家政策和自身的优势。随着经济体制的改革和调整,经济大力发展,人民生活水平得到了提高。开放式的引进外资、先进的国外技术和管理手段加快了发展。如今的城市是一个有影响力的国际大都市,在世界经济强国,无疑是一个经济、金融、贸易、文化、科技中心,中国。

21世纪上海

上海自从浦东开放后承办过许多重要国际会议,增加了其国际影响力,同时也显示了中国大陆经济、社会的迅速发展。

2001年10月21日,上海承办了亚太经合组织(APEC)第九次领导人非正式会议。

2006年6月15日上海合作组织成员国元首理事会第六次会议在上海举行。此外,每年还有各种主题的大小展会在上海大量举行。会展业已经成为上海的重要产业之一。

2008年,已平顶的上海环球金融中心成为中国大陆地区最高大厦(后被赶超)。

2009年11月4日,上海市人民政府新闻办公室宣布上海迪士尼乐园项目申请已获国家有关部门核准。次年开始动工建设。

2009年11月15日,美国总统奥巴马首次访问中国,第一站即上海。在上海期间,奥巴马发表演讲,并与中国青年对话。

2010年4月30日,世界博览会在上海开幕,这是在中国举办第一次世界博览会,至10月31号结束。

2018年11月5-10日,第一届中国国际进口博览会在上海隆重召开。